| 如果您觉得此文章对您有帮助,请评论、点赞,留下您宝贵的意见! |

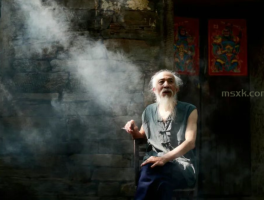

人文摄影的核心是通过镜头捕捉人的生存状态、情感与环境的联结,而 “故事感” 则是让观者能从画面中解读出情节、联想出前因后果的关键。想要拍出有故事感的人文作品,需要从观察、构图、细节捕捉到情感共鸣等多个维度入手。

1、真实性和纪实性

客观记录:人文摄影追求真实地记录社会现状,包括人们的生活方式、习俗、活动等,避免过度修饰或摆拍,保持作品的真实性。

现场感:通过捕捉瞬间,展现事件发生时的情境,给观众带来强烈的现场感。

2.情感表达

情感共鸣:人文摄影作品往往能够触动人心,引起观众的情感共鸣。摄影师通过镜头传达人物的情绪状态,如快乐、悲伤、愤怒等,使观众能够感受到被摄者的内心世界。

人文关怀:关注人的生存状态和社会问题,体现对弱势群体和边缘人群的同情与关怀。

二、理解性观察到“读懂”

- 融入环境,而非 “闯入”

拍摄前先观察场景的 “常态”:菜市场的叫卖节奏、老街区的日常互动、车站的离别与重逢…… 只有熟悉环境,才能捕捉到 “不寻常” 的瞬间(比如小贩给乞丐递了一个馒头)。技巧:提前 10-20 分钟在场景中停留,让被摄者习惯你的存在,减少刻意感。 - 关注 “非典型” 细节

故事往往藏在被忽略的角落: 动作:老人反复抚摸旧军装的纽扣(可能关联战争记忆);

道具:流浪歌手琴盒里除了钱,还有一张全家福;

环境:拆迁房的废墟上,有一株从裂缝里长出的向日葵。

三、构图:用画面引导观者 “联想”

- 留白与 “未完成感”

刻意保留画面的 “缺口”,让观者产生好奇:拍一个哭泣的人,不拍全脸,只拍肩膀的颤抖和滴在地上的眼泪,联想 “他为什么哭”;

拍两个对话的人,只拍其中一人的表情和另一人的背影,猜测 “他们在说什么”。

- 利用 “环境符号” 暗示背景

环境元素是故事的 “潜台词”,比如:拍一个疲惫的工人,背景是正在建设的高楼(暗示 “他是城市的建造者”);

拍一个看书的孩子,周围是堆满废品的角落(对比 “贫瘠环境与精神追求”)。

- 动态与静态的对比

动静反差能强化故事的张力: 热闹集市里,一个独自发呆的老人(“喧嚣中的孤独”);

空无一人的街道上,一只被遗弃的小狗(“冷清中的无助”)。

四、个人视角

独特见解:每位摄影师都有自己的视角和理解,人文摄影作品反映了摄影师个人对世界的看法和态度。

艺术风格:除了记录事实,人文摄影也是一种艺术创作,摄影师会通过独特的构图、光线处理、色彩运用等方式,赋予作品个性化的艺术风格。

| 广告位 |

发表评论