| 如果您觉得此文章对您有帮助,请评论、点赞,留下您宝贵的意见! |

有人说,绘画艺术本质上是一场精心设计的视觉骗局,画家通过选择性真实构建比现实更强烈的艺术真实。我认为水彩画也是如此。初次接触水彩创作时,画家常陷入机械复制的误区,试图将眼前所有细节不分主次地搬上纸面,这种面面俱到的处理方式不仅使画面失去水彩特有的透明灵动感,更会造成观者视觉注意力的分散。成熟的创作策略要求画家在观察阶段就建立明确的视觉等级制度——或许是被晨雾笼罩的教堂尖顶,又或是逆光中摇曳的芦苇丛,这个占据画面不超过30%的焦点区域应当获得最精细的刻画,而其他部分则需根据距离焦点的远近逐级简化。

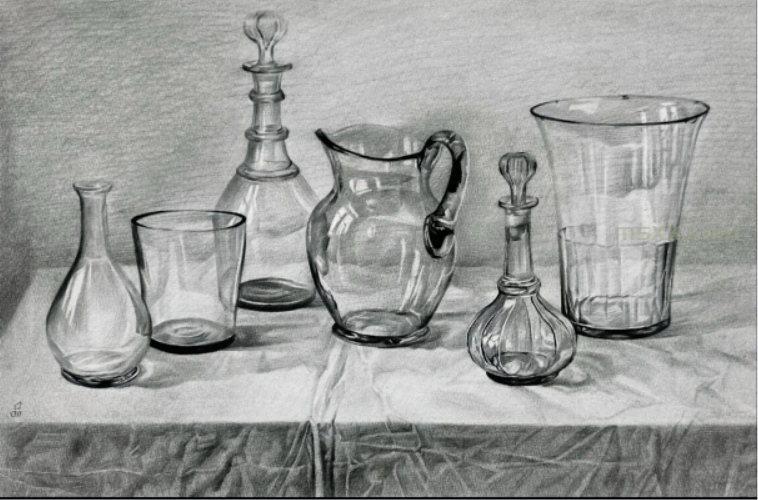

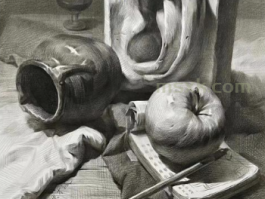

简化过程需要培养块面思维的能力,就像雕塑家先凿出大体轮廓那样。面对复杂景物时,不妨尝试半闭眼睛的观察方法,让视网膜自动过滤琐碎细节,将整个场景抽象为三到四个明度区间。当代水彩大师查尔斯·雷德的作品证明,即便是人物肖像,面部也仅需保留三处关键转折就能实现惊人表现力。更激进的做法是主动删除干扰元素,当写生场景中出现不和谐的现代设施时,要像园林设计师修剪枝条那样果断将其从构图中剔除,这种主观处理恰恰是艺术创作区别于摄影的根本特征。

实际作画过程中,水分的控制如同指挥交响乐。纸面湿润程度决定笔触效果,在纸张反光的饱和状态适合表现朦胧远景,而半干的哑光纸面则能塑造清晰的建筑轮廓。专业画家总会准备不同含水量的画笔,比如用蓄水强的貂毛笔铺设天空底色,转而用弹性尼龙笔勾勒树枝细节。色彩运用上要克制调色盘的诱惑,限制三种基色的组合能保持画面色调的统一,透纳晚期海景画就证明了有限色域的惊人表现力。

完成阶段需要建立逆向审视机制。将画作倒置观察能打破视觉惯性,更容易发现构图失衡问题;而签名位置的选择其实是最后的构图调整,中国古人"压角章"的智慧至今适用。要记住每幅作品都是独特的情感载体,当技术训练积累到一定程度,应该像中国画家齐白石那样敢于"衰年变法",让水彩真正成为心灵震颤的透明结晶。建议画家建立创作日志,记录每次突破常规的尝试,这些非理性的笔触往往蕴含着个人风格的最初萌芽。

| 广告位 |

发表评论